Herausforderungen bei der Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind längst kein Randthema mehr. Die Dynamik moderner Arbeitswelten, zunehmender Leistungsdruck, neue Technologien und hybride Arbeitsformen haben dazu geführt, dass Unternehmen zunehmend gefordert sind, nicht nur physische, sondern auch psychische Risiken ernsthaft zu adressieren.

Seit der Novelle des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) im Jahr 2013 besteht in Österreich eine gesetzliche Verpflichtung, psychische Belastungen systematisch zu evaluieren. Doch trotz klarer Vorgaben bleibt die praktische Umsetzung eine Herausforderung.

Dieser Beitrag zeigt, warum eine professionelle Evaluierung notwendig ist, welche typischen Stolpersteine es gibt und welche wissenschaftlich fundierten Prinzipien eine erfolgreiche Umsetzung ermöglichen.

Warum die Evaluierung psychischer Belastungen notwendig ist

Psychische Belastungen beeinträchtigen nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern auch Produktivität, Innovationskraft und Unternehmensbindung. Studien belegen den Anstieg psychisch bedingter Krankenstände und die negativen Folgen für das Arbeitsklima. Gängige Risikofaktoren sind:

📌 Organisations- und Führungskultur

- Eine mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte oder Kolleg:innen kann das psychische Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen.

- Unklare Kommunikation, fehlende Zielvorgaben oder widersprüchliche Informationen führen häufig zu Unsicherheit und Frustration.

- Ein autoritärer oder inkonsistenter Führungsstil kann das Vertrauen und die Motivation der Mitarbeitenden untergraben.

📌 Arbeitsumgebung

- Lärmbelastung, schlechte Beleuchtung oder unangemessene Raumtemperaturen können zu dauerhafter psychischer Erschöpfung führen.

- Eine fehlende ergonomische Ausstattung beeinträchtigt nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern wirkt sich auch negativ auf das psychische Wohlbefinden aus.

- Technische Störungen oder unzureichende Infrastruktur erschweren den Arbeitsalltag und erzeugen unnötigen Stress.

📌 Arbeitsabläufe und Arbeitszeit

- Hoher Zeitdruck und eine permanente Arbeitsverdichtung erhöhen das Risiko für Überlastung und Burnout.

- Häufige Unterbrechungen und unstrukturierte Abläufe stören den Arbeitsfluss und erschweren konzentriertes Arbeiten.

- Unregelmäßige Arbeitszeiten, Schichtarbeit oder fehlende Pausen belasten die psychische Stabilität langfristig.

📌 Emotionale Anforderungen

- Der ständige Umgang mit schwierigen Kund:innen oder Konfliktsituationen erfordert emotionale Stabilität und kann langfristig ermüdend wirken.

- In bestimmten Berufsgruppen wird von Mitarbeitenden erwartet, ihre eigenen Emotionen zurückzuhalten – was zu innerer Anspannung führen kann.

- Eine durchgängige Erreichbarkeit und mangelnde Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben verhindern dringend benötigte Erholungsphasen.

Eine strukturierte Evaluierung macht diese Risikofaktoren sichtbar und schafft die Grundlage für gezielte Verbesserungsmaßnahmen.

Gesetzliche Grundlage: Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

Die gesetzliche Pflicht zur Evaluierung psychischer Belastungen ist im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz verankert. Die Unternehmen sind damit seit 2013 verpflichtet die Evaluierung psychischer Belastungen durchzuführen und die Beschäftigten miteinzubeziehen. Anhand der Evaluierung sollen die psychische Gesundheit gefährdende Arbeitsbedingungen mithilfe dafür geeigneter Methoden erhoben werden. Anschließend sollen die evaluierten Risiken anhand präventiver und akuter Maßnahmen gemildert oder sogar ganz eliminiert werden. Die Arbeitsplatzevaluierung ist ein Prozess, mit dem Zweck die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern.

Unternehmen müssen:

- Gefährdungen systematisch erheben und dokumentieren: Dazu gehört eine nachvollziehbare Erhebung der relevanten Belastungsfaktoren im betrieblichen Umfeld.

- Maßnahmen ableiten und umsetzen: Die erhobenen Daten müssen in konkrete Maßnahmen zur Entlastung übersetzt werden.

- Die Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig überprüfen: Nur durch Evaluation ist nachvollziehbar, ob die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirken.

- Sanktionen bei Nichteinhaltung riskieren: Die Arbeitsinspektion kann bei Verstößen empfindliche Geldbußen verhängen.

Trotz dieser klaren Anforderungen scheitert die Umsetzung häufig an strukturellen, kulturellen oder methodischen Hürden.

Typische Herausforderungen

Mangelndes Problembewusstsein

Psychische Belastungen werden oft nicht als objektives Risiko erkannt. In manchen Unternehmen gelten Stress oder Erschöpfung immer noch als Zeichen von Engagement. Dies führt dazu, dass Belastungen ignoriert oder bagatellisiert werden – was langfristig zu Burnout oder hoher Fluktuation führen kann.

Widerstand & Angst

Führungskräfte befürchten eine Offenlegung von Schwachstellen. Mitarbeitende wiederum haben Angst vor Konsequenzen, wenn sie Belastungen ansprechen – etwa Nachteile bei Beförderungen. Vertrauen und Anonymität sind entscheidend für ehrliches Feedback.

Methodische Unsicherheit

Welche Fragen sind relevant? Wie erhebt man valide und gleichzeitig DSGVO-konforme Daten? Welche Instrumente sind geeignet? Vielen Unternehmen fehlt es an methodischem Know-how oder geeigneten Tools.

Nielsen & Randall (2013) betonen die Bedeutung eines prozessorientierten, partizipativen Ansatzes, der Mitarbeitende aktiv in die Interpretation und Ableitung von Maßnahmen einbindet. Auch Krosnick & Presser zeigen, dass Fragebogendesign, Antwortformate und Skalierung erheblichen Einfluss auf die Qualität der Datenerhebung haben (Krosnick & Presser 2010, S. 274). Bauknecht et al. (2011) warnen zudem vor einer „Scheingenauigkeit“ standardisierter Verfahren ohne betriebliche Kontextualisierung.

Fehlende Umsetzung

Selbst wenn Probleme erkannt werden, scheitert es oft an der konkreten Umsetzung von Verbesserungen. Häufig bleiben Ergebnisse in Schubladen liegen, weil Ressourcen fehlen oder Verantwortlichkeiten nicht klar sind. Der Evaluierungsprozess verliert dadurch an Glaubwürdigkeit. Dabei zeigen Studien wie von Badura et al. (2010), dass Unternehmen mit gesundheitsförderlicher Kultur langfristig erfolgreicher sind.

Erfolgsfaktoren für wirksame Evaluierungsprozesse

Die Forschung zeigt: Eine gesetzlich konforme, aber isoliert durchgeführte Gefährdungsbeurteilung reicht oft nicht aus. Wirkung entfaltet sich erst, wenn folgende Faktoren berücksichtigt werden:

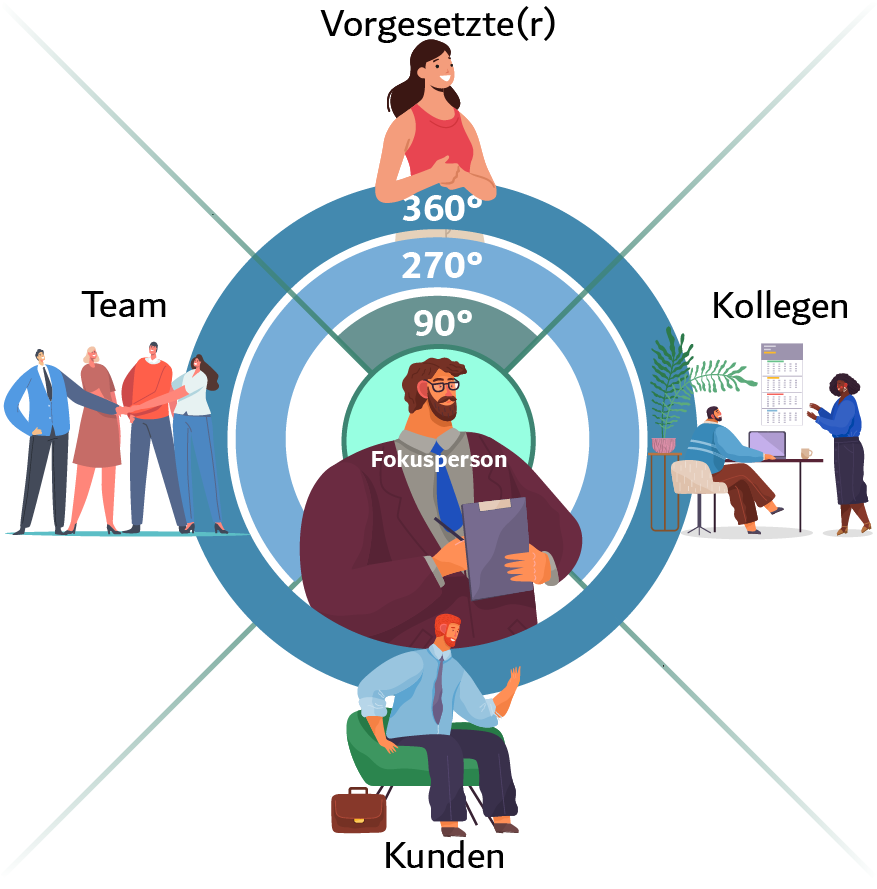

1. Partizipation auf allen Ebenen

Ein erfolgreicher Evaluierungsprozess lebt von der aktiven Beteiligung aller relevanten Gruppen im Unternehmen – von der Geschäftsführung über Führungskräfte bis hin zu den Mitarbeitenden. Nur wenn alle Perspektiven ernst genommen und in den Prozess integriert werden, entsteht Vertrauen und eine tragfähige Basis für Veränderungen.

2. Integration in Organisationsentwicklung

Die Evaluierung psychischer Belastungen sollte nicht als isoliertes Projekt betrachtet werden, sondern als Bestandteil einer übergreifenden Strategie zur Weiterentwicklung der Organisation. So lassen sich Ergebnisse wirksam in laufende Entwicklungsprozesse, wie Change-Initiativen oder Kulturprojekte, einbinden und nachhaltig nutzen.

3. Wissenschaftlich fundiertes Erhebungsdesign

Ein professioneller Evaluierungsprozess basiert auf validierten Methoden, differenzierten Fragebögen und einer belastbaren Datengrundlage. Wissenschaftlich fundierte Erhebungsinstrumente gewährleisten, dass psychische Belastungen differenziert erfasst und zuverlässig ausgewertet werden können.

4. Systematische Maßnahmenplanung und Evaluation

Erkenntnisse aus der Evaluierung müssen konsequent in konkrete Maßnahmen überführt werden. Ein strukturierter Umsetzungsprozess mit klaren Verantwortlichkeiten, Priorisierungen und regelmäßiger Überprüfung stellt sicher, dass Veränderungen tatsächlich Wirkung entfalten und kontinuierlich weiterentwickelt werden können.

5. Reflexion und Dialogräume schaffen

Ergebnisse entfalten erst dann ihre volle Kraft, wenn sie offen besprochen und gemeinsam reflektiert werden. Dialogformate wie Workshops, Teamgespräche oder Führungskräfte-Dialoge fördern ein gemeinsames Verständnis, stärken die Verantwortungsübernahme und schaffen die Grundlage für nachhaltige Veränderung.

Fazit

Die Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz ist kein „Nice-to-have“, sondern ein zentrales Element moderner, verantwortungsbewusster Unternehmensführung – nicht nur aus gesetzlicher, sondern vor allem aus unternehmerischer Sicht. Sie ermöglicht, unsichtbare Risiken sichtbar zu machen, präventiv zu handeln und die Gesundheit sowie Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden langfristig zu sichern. Damit dies gelingt, braucht es jedoch mehr als standardisierte Fragebögen: Erfolgreiche Evaluierungsprozesse zeichnen sich durch Partizipation, Einbindung in die Organisationsentwicklung, wissenschaftliche Fundierung und kontinuierliche Maßnahmenumsetzung aus. Reflexion und Dialog auf Augenhöhe schaffen darüber hinaus den notwendigen Raum, um Ergebnisse wirksam zu verankern. Unternehmen, die diesen Weg konsequent gehen, profitieren nicht nur von gesünderen Mitarbeitenden – sondern auch von einer nachhaltig gestärkten Unternehmenskultur.

EUCUSA bietet hierfür einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über die reine Erhebung hinausgeht:

EWOPLASS®

Mit unserem nach ÖNORM/DIN/EN/ISO 10075 validierten Screening-Verfahren bieten wir mit EWOPLASS® eine Befragung mit der die Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz in Österreich (ASchG) sowie die Gefährdungsbeurteilung in Deutschland (§ 5 ArbSchG) rechtssicher und effizient durchgeführt werden kann.

Mit maßgeschneiderten Fragebögen, wissenschaftlich fundierter Methodik und der digitalen Toolplattform E-FEMO begleiten wir Unternehmen vom ersten Konzept bis zur nachhaltigen Umsetzung.

Egal ob die Evaluierung psychischer Belastungen als eigenständig Befragung oder im Rahmen einer strategischen Mitarbeiterbefragung umgesetzt werden soll - wir legen besonderes Augenmerk auf einer vertrauensvolle, partizipative Zusammenarbeit sowie auf einen klar strukturierten Maßnahmenprozess – damit aus Feedback messbare Wirkung entsteht.

Wenn Sie Fragen zur Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz oder zur Gefährdungsbeurteilung haben melden Sie sich gerne bei uns unter office@eucusa.com oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt und helfen Ihnen gerne Ihre Evaluierung rechtssicher durchzuführen - egal ob im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung oder als Einzelevaluierung.