360° Feedback: Definition, Ablauf & Erfolgsfaktoren

Kaum ein HR-Instrument wird so häufig eingesetzt und gleichzeitig so unterschiedlich verstanden wie das 360° Feedback.

Für die einen ist es ein modernes Werkzeug der Führungskräfteentwicklung, für andere eine anonyme Beurteilungsrunde mit fragwürdigem Nutzen.

Doch der entscheidende Erfolgsfaktor liegt nicht in der Methode selbst, sondern darin, wie sie konzipiert, kommuniziert, ausgewertet und wie die Ergebnisse in Maßnahmen übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist 360° Feedback?

- Unterschiede: 90°, 270° und 360° Feedback im Vergleich

- Ablauf in Phasen – so läuft ein 360° Feedback ab

- Erfolgsfaktoren: Wann wird 360° Feedback wirksam?

- Vorteile und Nachteile im Überblick

- Kritik

- Fazit: Feedback als Motor für Entwicklung

Was ist 360° Feedback?

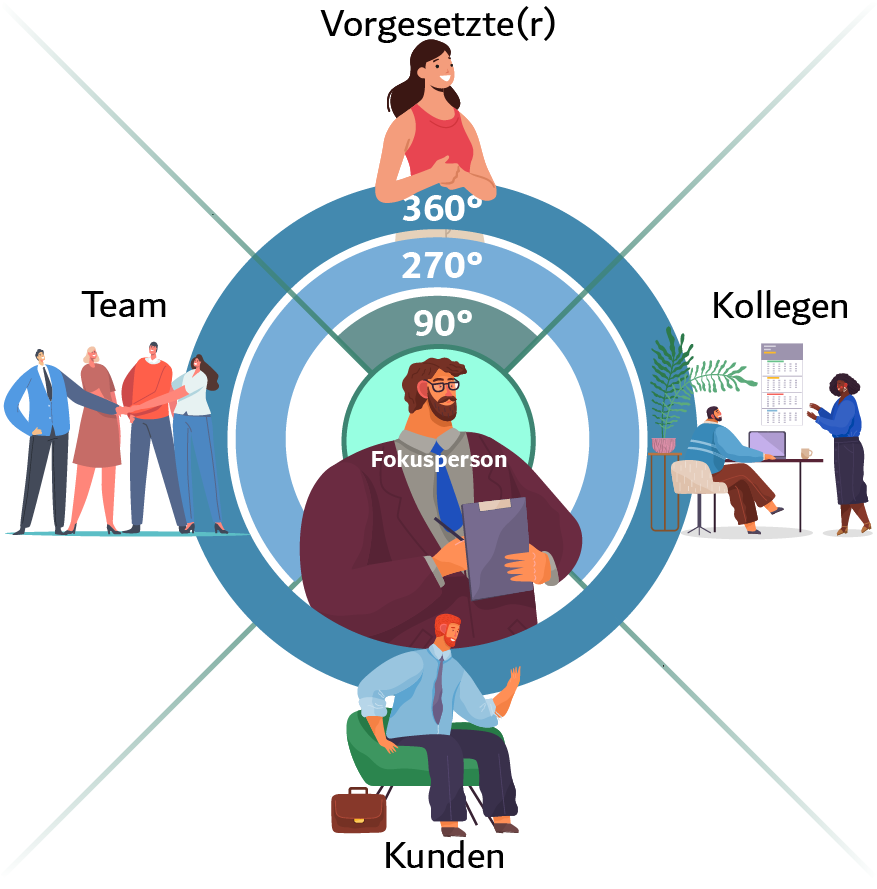

360° Feedback ist eine strukturierte Methode, bei der eine Person Feedback aus mehreren Perspektiven erhält – typischerweise von Vorgesetzten, Kolleg:innen, Mitarbeitenden und optional von Kund:innen oder externen Partner:innen. Das zentrale Merkmal ist der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild: Wahrnehmungsunterschiede werden sichtbar, Selbstreflexion und Lernbereitschaft werden gestärkt. Richtig eingesetzt ist 360° Feedback kein Kontroll- oder Bewertungsinstrument, sondern ein Entwicklungstool.

Es dient nicht dazu, Fehlverhalten zu sanktionieren, sondern Potenziale zu erkennen und zu fördern. Entscheidend für den Erfolg sind Anonymität, ein transparenter Befragungsprozess und eine konstruktive Feedbackkultur, die Vertrauen schafft.

Professionell umgesetzt, wird 360° Feedback zu einem kraftvollen Dialoginstrument. Es hilft Führungskräften, ihre Wirkung besser zu verstehen, Stärken gezielt einzusetzen und Entwicklungsfelder bewusst anzugehen – immer mit dem Ziel, die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu verbessern.

Unterschiede: 90°, 270° und 360° Feedback im Vergleich

Feedback ist nicht gleich Feedback. Der Unterschied zwischen 90°, 270° und 360° Feedback liegt in der Anzahl und Vielfalt der Perspektiven, die in das Ergebnis einfließen. Je mehr Blickwinkel einbezogen werden, desto umfassender und aussagekräftiger wird das Gesamtbild.

Die Fokusperson wird normalerweise eine Führungskraft sein, kann aber z.B. auf eine Projektleitungsfunktion ebenfalls zutreffen. Dann ist die Fokusperson Projektleiter:in, die Stakeholder sind Auftraggeber, andere Projektleiter:innen, Projektmitarbeiter:innen.

Hier ein Überblick über die verschiedenen Varianten:

90° Feedback – die klassische Stakeholderbewertung

Beim 90° Feedback beurteilt ausschließlich eine Stakeholder-Gruppe die Führungsleistung der Fokusperson.

Das Verfahren ähnelt einer traditionellen Leistungsbeurteilung und liefert eine einseitige Sicht.

Es eignet sich für klare, rollenbezogene Leistungsbewertungen, hat aber Grenzen: Subjektive Wahrnehmungen und Beurteilungsfehler können das Ergebnis stark beeinflussen.

Vorteil: Einfach umzusetzen, schnell verfügbar.

Nachteil: Stakeholder-Interessen werden isoliert betrachtet.

270° Feedback – Interne geben Rückmeldung

Das 270° Feedback bezieht neben der Führungsbeurteilung durch Vorgesetzten auch die Sichtweisen von Führungs-Kolleg:innen sowie direkte Mitarbeitende aus dem direkten Arbeitsumfeld ein. Mitarbeitende sind im oberen Management klassischer Weise direkt geführte Führungskräfte.

Dadurch entsteht ein facettenreicheres Bild des Verhaltens und der Wirkung.

Diese Methode eignet sich besonders, um Zusammenarbeit, Kommunikation und Führung aus der Nähe zu betrachten.

Vorteil: Mehr Perspektiven, besserer Realitätsabgleich.

Nachteil: Höherer Aufwand, mögliche Verzerrungen durch Teamdynamik.

360° Feedback – der vollständige Rundumblick

Das 360° Feedback erweitert den Kreis der Rückmeldenden um eine weitere relevante Gruppe – so werden neben Mitarbeitenden, Kolleg:innen aus anderen Bereichen und Vorgesetzten und auch Kund:innen oder in manchen Fällen sogar externe Partner:innen miteinbezogen. Führungskräfte ohne Kontakt zu Endkunden könnten durch interne Kunden beurteilt werden, welche die Leistungen des geführten Bereichs nutzen.

Dadurch entsteht ein echtes Gesamtbild der persönlichen Wirkung, Führungskompetenz und Zusammenarbeit.

Der besondere Mehrwert liegt in der Vielfalt der Perspektiven: Sie ermöglicht ein objektiveres, ausgewogeneres Feedback und liefert konkrete Ansatzpunkte für persönliche Entwicklung und Organisationsverbesserung.

Vorteil: Ganzheitlicher Blick, hohe Aussagekraft, starkes Entwicklungsinstrument.

Nachteil: Bedarf professioneller Planung, Kommunikation und Nachbereitung.

Ablauf in Phasen – so läuft ein 360° Feedback ab

Ein wirksames 360° Feedback folgt einem klaren Prozess. Dieser beginnt bereits vor der ersten Befragung und endet auch nicht (wie viele glauben) mit einem Ergebnisbericht. Entscheidend ist, dass jede Phase bewusst gestaltet wird – von der Planung über die Auswertung bis zur Umsetzung. Nur so wird Feedback zum Motor für Entwicklung.

Phase 1: Planung und Zieldefinition – Warum und wofür?

Am Anfang steht immer die Frage nach dem Ziel.

Soll das 360° Feedback Führungskompetenzen stärken, Zusammenarbeit verbessern, die Erfüllung des Führungsleitbilds messen oder die Unternehmenskultur weiterentwickeln?

Ein klar definiertes Ziel ist die Voraussetzung, um die richtigen Fragen zu stellen und die passenden Feedbackgruppen auszuwählen.

In dieser Phase werden auch Rahmenbedingungen festgelegt:

- Teilnehmende und Feedbackgeber:innen (z. B. Vorgesetzte, Kolleg:innen, Mitarbeitende, interne und/oder externe Kund:innen)

- Fragethemen und Dimensionen (z. B. Kommunikation, Vertrauen, Führung, Zusammenarbeit)

- Umfang und Aufbau des Fragebogens

- Kommunikation: Wie wird das Feedback angekündigt, erklärt und begleitet?

Ein professionelles 360° Feedback braucht einen transparenten Befragungsprozess. Wenn Teilnehmende verstehen, warum die Befragung durchgeführt wird und wie die Ergebnisse genutzt werden, steigt die Akzeptanz deutlich.

Phase 2: Durchführung – Feedback einholen

In dieser Phase wir Feedback erhoben – digital, möglichst anonym und strukturiert.

EUCUSA setzt dabei auf positiv formulierte Fragen und eine 6-stufige Bewertungsskala, ergänzt um Wichtigkeitsabfragen. Das ermöglicht differenzierte Rückmeldungen, die zeigen, was wichtig ist und wo Entwicklungspotenzial liegt.

Wichtige Erfolgsfaktoren in dieser Phase:

- Benutzerfreundliche Online-Plattformen, die leicht zugänglich sind (z. B. über E-FEMO, den EUCUSA Feedback Monitor).

- Hohe Teilnahmequote durch gute Kommunikation und klare Zeitrahmen.

- Anonymität und Vertrauen: Nur wenn sich alle sicher fühlen, werden ehrliche Rückmeldungen gegeben.

Phase 3: Auswertung und Ergebnisaufbereitung – Erkenntnisse sichtbar machen

Nach der Datenerhebung werden die Ergebnisse analysiert und aufbereitet.

Entscheidend ist, dass die Ergebnisse verständlich, fokussiert und handlungsorientiert dargestellt werden.

Weiters ist zu beachten, dass die vertrauliche Behandlungvon Ergebnissen gewährleistet wird.

Man unterscheidet zwei Zielgruppen, welche Ergebnisse erhalten:

- Die Fokuspersonen

Fokuspersonen erhalten ihren persönlichen Ergebnisbericht. Dieser ist streng vertraulich und wird nur mit jenen Personen geteilt, mit denen die Fokusperson die Ergebnisse reflektieren möchte.

- Der Auftraggeber

Die HR-Abteilung oder die Geschäftsführung möchte insgesamt wissen, welche Interventionen in der Organisationsentwicklung notwendig sind. Muss mehr auf Zusammenarbeit geachtet werden? Müssen Kommunikations-Skills trainiert werden? Benötigen wir neue Spielregeln bei Erreichbarkeit und Terminvereinbarungen?

EUCUSA arbeitet hier mit druckbaren und/oder interaktiven Ergebnisberichten, Heatmaps und individuellen Management-Reports. Diese zeigen nicht nur Durchschnittswerte, sondern machen auch Stärken, Entwicklungsfelder und Prioritäten sichtbar.

Typische Auswertungsschritte:

- Vergleich von Selbstbild und Fremdbild,

- Identifikation von Wahrnehmungsdifferenzen,

- Darstellung der stärksten und schwächsten Bereiche,

- Ableitung von konkreten Entwicklungsansätzen.

Ziel ist nicht, Bewertungen zu liefern,sondern Gespräche anzuregen. Je nach Vereinbarung mit einem Coach, einem gutenReflexionspartner, einem HR Business Partner oder mit der direkten Führungskraft.

Phase 4: Rückmeldung, Maßnahmen und Umsetzung – Vom Feedback zur Wirkung

Der entscheidende Schritt beginnt nach der Auswertung.

Hier wird Feedback in Bewegung gebracht – einerseits durch Dialoge zwischen Fokusperson und Reflexionspartner, andererseits mit Entscheidungsfindung über konkrete Maßnahmen mit dem Ziel, Organisationsentwicklung in die richtige Richtung zu steuern.

Nur wenn Ergebnisse besprochen und in Entwicklung überführt werden, entfaltet das 360° Feedback seine volle Wirkung.

EUCUSA begleitet diesen Prozess aktiv: in Reflexionsgesprächen, Maßnahmen-Workshops und Follow-ups.

So wird sichergestellt, dass das Feedback nicht in der Schublade verschwindet, sondern nachhaltige Veränderung auslöst.

Erfolgsfaktoren: Wann wird 360° Feedback wirksam?

Ob ein 360° Feedback als wertvolles Entwicklungsinstrument oder als enttäuschende Pflichtübung erlebt wird, hängt weniger vom Fragebogen als von der Umsetzung ab. Entscheidend ist nicht die Methode selbst, sondern wie sie geplant, kommuniziert und nachbereitet wird.

1. Klare Zielsetzung und Relevanz

Ein 360° Feedback braucht ein eindeutiges Ziel.

Es sollte von Beginn an klar sein, ob es um die Förderung von Führungskompetenzen, um Förderung einer organisationsweiten Führungskulturoder um die Verbesserung der Zusammenarbeit geht.

Fehlt diese Zielklarheit, wirkt die Befragung beliebig und verliert Akzeptanz.

Ein gutes 360° Feedback beantwortet immer die Frage: Wofür nutzen wir die Ergebnisse, welche Entscheidungen leiten wir daraus ab?

2. Vertrauen & Anonymität

Vertrauen ist die Grundlage jedes ehrlichen Feedbacks.

Nur wenn Teilnehmende sicher sein können, dass ihre Rückmeldungen vertraulich behandelt werden, werden sie offen antworten.

Anonymität ist kein technisches Detail, sondern ein psychologischer Erfolgsfaktor:

Schon kleine Zweifel an der Vertraulichkeit reichen, um Antworten zu verzerren oder Beteiligung zu verringern.

3. Verständliche, positiv formulierte Fragen

Die Qualität der Ergebnisse hängt direkt von der Qualität der Fragen ab.

Klare, positive und praxisnahe Formulierungen ermöglichen differenzierte Rückmeldungen.

Unklare oder doppeldeutige Aussagen führen zu Missverständnissen – und machen die Auswertung schwierig.

Positiv formulierte Fragen fördern zudem eine konstruktive Haltung und erleichtern die Ableitung von Verbesserungen.

4. Gute Kommunikation – von Anfang an

Ein häufig unterschätzter Erfolgsfaktor ist die Kommunikation rund um das 360° Feedback.

Sie entscheidet darüber, ob das Verfahren als Chance oder als Kontrolle erlebt wird.

Wichtig sind:

- eine offene Information über Ziele und Nutzen,

- transparente Erklärungen zum Ablauf,

- und regelmäßige Updates während des Prozesses.

Gut informierte Teilnehmende geben ehrlicheres Feedback. Fokuspersonen nehmen die Ergebnisse später besser an.

5. Handlungsorientierte Ergebnisaufbereitung

Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie verstanden, reflektiert und in konkrete Maßnahmen überführt werden können.

Visualisierte Reports, klare Prioritäten und verständliche Zusammenfassungen helfen, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken: Lernen und Entwicklung.

6. Konsequente Nachbereitung

Der größte Fehler in Feedbackprozessen ist, nichts mit den Ergebnissen zu tun.

Wenn nach der Erhebung keine Gespräche, Workshops oder Veränderungen folgen, entsteht Enttäuschung – und Vertrauen geht verloren.

Feedback darf kein einmaliges Ereignis bleiben, sondern sollte in einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess eingebettet sein.

Wirkung entsteht erst, wenn Feedback zu Handlung führt.

Vorteile und Risiken im Überblick

Das 360° Feedback gilt als eines der vielseitigsten Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung. Es bietet umfassende Einblicke in Wahrnehmung, Kommunikation und Führungsverhalten – und kann so wertvolle Entwicklungsimpulse geben.

Doch wie bei jedem Verfahren hängt der Nutzen davon ab, wie durchdacht es konzipiert und umgesetzt wird.

Hier sind die wichtigsten Vorteile und Nachteile im Überblick:

Vorteile von 360° Feedback

1. Ganzheitliche Perspektive

Durch die Einbeziehung mehrerer Blickwinkel (Vorgesetzte, Kolleg:innen, Mitarbeitende, ggf. Kund:innen) entsteht ein vollständigeres Bild der individuellen Wirkung und Kompetenzen.

So lassen sich blinde Flecken erkennen, die in klassischen Feedbackprozessen oft verborgen bleiben.

2. Förderung von Selbstreflexion und Lernbereitschaft

Der Vergleich von Selbst- und Fremdbild eröffnet neue Perspektiven und regt zum Nachdenken an. Diese Erkenntnisse sind die Grundlage für persönliche Weiterentwicklung und authentische Führung.

3. Stärkung der Feedbackkultur

Ein professionell begleitetes 360° Feedback kann das Klima im Unternehmen nachhaltig verändern. Es fördert Offenheit, Wertschätzung und Dialog – zentrale Elemente einer gesunden Unternehmenskultur.

4. Objektivere Einschätzungen

Durch die Vielzahl der Perspektiven reduziert sich die Gefahr von Einzelmeinungen oder Verzerrungen. Das Ergebnis ist ein ausgewogeneres, datenbasiertes Bild von Kompetenzen und Entwicklungsfeldern.

5. Impulse für gezielte Personalentwicklung

Die Ergebnisse liefern konkrete Hinweise darauf, in welchen Bereichen Führungskräfte Unterstützung benötigen. So lassen sich Trainings, Coachings oder Entwicklungsprogramme gezielter planen und evaluieren.

6. Beitrag zur Organisationsentwicklung

360° Feedback ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein organisationales Lerninstrument.

Aggregierte Ergebnisse können Trends aufzeigen – etwa in Führungskultur, Kommunikation oder Zusammenarbeit – und so als Grundlage für strategische Veränderungen dienen.

Nachteile und Risiken von 360° Feedback

1. Hoher Planungsaufwand

Ein qualitativ gutes 360° Feedback erfordert Zeit und Ressourcen.

Fragebogenentwicklung, Kommunikation, Datenauswertung und Nachbereitung müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

2. Risiko mangelnder Akzeptanz

Wenn Teilnehmende den Sinn des Verfahrens nicht verstehen oder dem Prozess misstrauen, kann das Feedback verfälscht werden. Besonders kritisch ist es, wenn Ergebnisse als Beurteilungsinstrument mit negativem Konsequenzpotenzial für die Fokuspersonmissverstanden wird.

3. Potenzielle Überforderung durch zu viele Beurteilungs-Einladungen für Feedback-Geber

Manche Feedbackgeber:innen empfinden die Menge an geforderten Rückmeldungen als Belastung. Oft ist in unterschiedlichenRollen Feedback gefragt. Gibt es keine Übersicht über das bereits geleistete /abgeschlossene Feedback und die noch offenen Feedbacks, ist Resignation die Folge.

4. Gefahr der Fehlinterpretation von Ergebnissen

Ohne Kontext oder Diskussion lassen sich Zahlen leicht missverstehen. Ein hoher oder niedriger Wert ist nur dann aussagekräftig, wenn verstanden wird, was dahintersteht.

5. Fehlende Nachverfolgung

Wird nach der Befragung keine Umsetzung gestartet, verpufft der Effekt. Das kann zu Enttäuschung führen. Dem Aufwand steht kein Mehrwert gegenüber.

Kritik

In der Praxis zeigt sich häufig, dass der Erfolg weniger von der Methode selbst abhängt, sondern von der Art und Weise, wie sie eingesetzt wird. Wird das Verfahren unvorbereitet oder ohne fachliche Begleitung eingeführt, kann es schnell seine positive Wirkung verlieren.

Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass 360° Feedback in vielen Organisationen als Selbstläufer verstanden wird. Die Idee klingt simpel: möglichst viele Perspektiven einholen und auswerten. Doch ohne fundiertes Prozessdesign, saubere Datenerhebung und sensible Kommunikation führt die Methode oft zu Missverständnissen oder gar Widerstand. Feedback ist ein sensibler Vorgang – er braucht Vertrauen, psychologisches Fingerspitzengefühl und methodische Sorgfalt. Wenn diese Grundlagen fehlen, kippt der Prozess leicht von einem wertvollen Entwicklungsimpuls zu einem demotivierend erlebten Kontroll-Ritual.

Auch der Zweck des Feedbacks wird nicht immer klar genug definiert. Manche Unternehmen setzen das 360° Feedback als Instrument zur Leistungsbeurteilung ein – und untergraben damit den eigentlichen Sinn. Sobald Fokuspersonen und Feedback-Geber:innen das Gefühl haben, dass Rückmeldungen Konsequenzen für Gehalt, Karriere oder Beurteilungen haben könnten, verändert sich ihr Verhalten: Aussagen werden taktischer, weniger ehrlich, weniger nützlich. 360° Feedback sollte daher nie als Kontrollinstrument eingesetzt werden, sondern ausschließlich als Entwicklungsmaßnahme.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die fehlende Umsetzung der Ergebnisse. Viele Mitarbeitende berichten, dass sie zwar Feedback gegeben oder erhalten haben, sich danach aber nichts verändert hat. Das untergräbt Vertrauen und führt dazu, dass zukünftige Befragungen mit Skepsis betrachtet werden. Feedback, das folgenlos bleibt, verliert seinen Wert. Die eigentliche Arbeit beginnt erst nach der Auswertung – in der Reflexion, im Dialog und in der Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen.

Nicht zu unterschätzen ist auch die emotionale Dimension. Feedback berührt immer persönliche Themen: Verhalten, Wirkung, Wahrnehmung. Es kann inspirieren, aber auch verletzen. Deshalb sollte die Rückmeldung stets in einem geschützten Rahmen erfolgen – begleitet von jemandem, der die Ergebnisse einordnen und Gespräche moderieren kann. Nur dann entsteht aus Kritik Erkenntnis, und aus Erkenntnis Entwicklung.

Insgesamt zeigt sich: 360° Feedback ist ein starkes Instrument. Es entfaltet nur dann seinen vollen Nutzen, wenn es professionell begleitet, gut kommuniziert und ernsthaft nachverfolgt wird. Fehlen diese Voraussetzungen, kann es mehr Schaden als Nutzen anrichten. Richtig umgesetzt hingegen fördert es Selbstreflexion, Vertrauen und die Fähigkeit, aus Feedback echte Entwicklung zu machen – sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene.

Feedback als Motor für Entwicklung

Feedback gehört zu den wirkungsvollsten Werkzeugen moderner Personal- und Organisationsentwicklung – vorausgesetzt, es wird richtig eingesetzt.

Ob 90°, 270° oder 360° Feedback: Alle Verfahren verfolgen dasselbe Ziel – die eigene Wirkung aus verschiedenen Blickwinkeln zu verstehen und daraus zu lernen.

Je mehr Perspektiven einbezogen werden, desto umfassender wird das Bild – und desto größer die Chance, blinde Flecken zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten.

Ein erfolgreiches Feedbackverfahren zeichnet sich durch drei Dinge aus:

Klarheit, Vertrauen und Konsequenz.

Klarheit in Zielen und Kommunikation, Vertrauen in Anonymität, Vertraulichkeit und Umgang mit Ergebnissen, sowie Konsequenz in der Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse.

Nur wenn Feedback ernst genommen, reflektiert und weiterverfolgt wird, kann daraus tatsächliche Entwicklung entstehen.

Richtig angewandt, unterstützt Feedback auf allen Ebenen:

Führungskräfte gewinnen neue Einsichten in ihre Wirkung und Organisationen schaffen die Basis für eine offene, lernorientierte Kultur.

Fehlt jedoch die professionelle Begleitung oder die Bereitschaft, auf Ergebnisse zu reagieren, bleibt der Prozess wirkungslos – und kann sogar Vertrauen kosten.

Feedback ist also kein Selbstzweck, sondern ein Prozess des Lernens.

Es funktioniert am besten dort, wo Offenheit, Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein Teil der Unternehmenskultur sind.

Dann wird aus Rückmeldung tatsächlich Entwicklung – und aus Entwicklung nachhaltige Wirkung.